Archivo restaurado

Universo Centro 005

Septiembre 2009

Universo Centro 005

Septiembre 2009

Por PASCUAL GAVIRIA

Es hora de que nuestra fiesta literaria abandone los clásicos, es tiempo de dejar atrás, en las nieblas del guayabo, a los estudiantes putañeros y bien peinados de Carrasquilla, a los cuchilleros ceñudos y sabiondos de Mejía Vallejo y al moribundo desbocado y su guía santo y rabioso encarnado por Fernando Vallejo. Estaremos de nuevo en manos de estudiantes, estaremos de nuevo con las riendas sueltas, volverán las promesas y las mentiras de los borrachos, las peleas por la botella y las paces bajo el humo de la marihuana, pero habrá nuevos viajes, nuevos escenarios y nueva banda sonora.

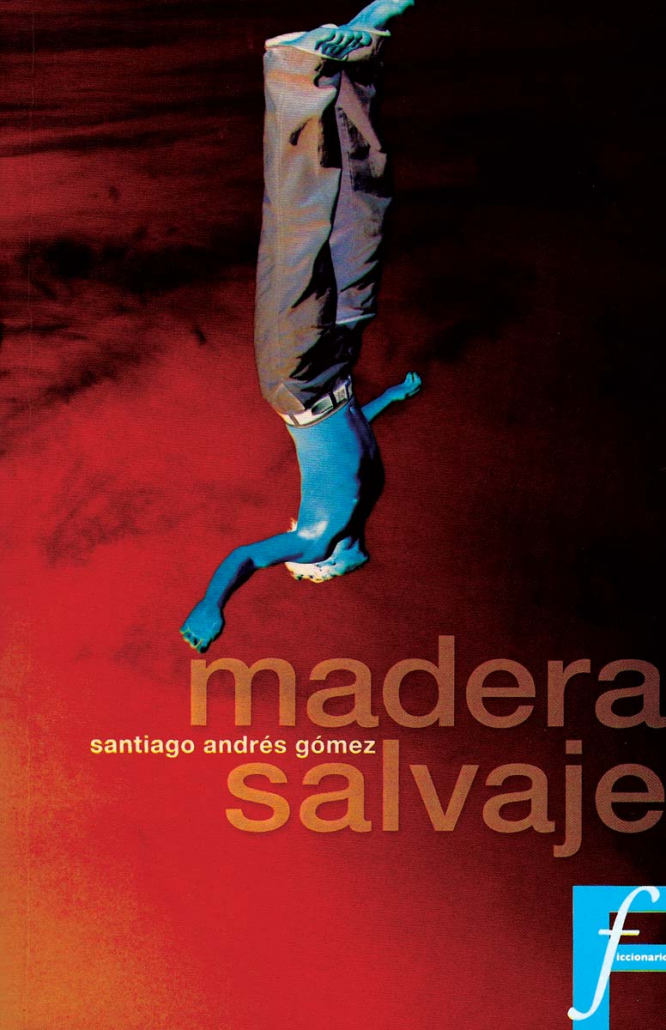

Los protagonistas de Madera Salvaje, la primera novela de Santiago Andrés Gómez, han decidido que en el ojo de la cámara está la única salvación, están obsesionados por mirar el mundo bajo el velo que les entrega su artificio: hunden rec y se olvidan de todo. Para sus ojos tienen toda la gama de efectos especiales: la garrafa de aguardiente, la bolsa de marihuana, el tamal de perico, el manojo de hongos y el collar de cacao sabanero. Le jalan a todo con devoción adolescente, concentrados, buscando una revelación detrás de cada turra.

A manera de sarcasmo iniciático la novela sienta en su primera página a Santiago, el protagonista, a comerse un cono de vainilla en el Mimo’s de la avenida La Playa. Intenta reconstruir el mes largo de desorden que dejó el paseo a la Guajira. Un viaje para soltar todas las amarras. Ahí están entonces los ocho amigos en la Terminal del Norte, esperando el tren que marcará el rumbo hacia la Guajira. Niños bien de Laureles mezclados con pelaos dudosos de Barrio Antioquia. Hay tres cajas de cartón filadas debajo de una banca. Santiago llega con el sombrerito amarillo que le dio la mamá como amuleto y pregunta desprevenido:

—¿Esta es la comida?

—El trago— le responde uno de sus compañeros de viaje.

Todavía no es hora de abrir la primera botella. Pero Mancha y Cruz, los marihuanos curtidos, invitan a un pitazo en el parqueadero antes del pitazo del tren. A la hora de apagar el pucho se revela la caleta del viaje:

—Si quiere bótelo, mijo, que nosotros trajimos como dos libras.

En el techo del tren la grabadora roja suelta un rumor de Velvet Underground, Pink Floyd, Rolling Stones y Led Zeppelin. Los jóvenes se bambolean en las curvas y dejan ir un penacho de marihuana para reemplazar los humos sucios del tren a diesel. En la primera estación ya están dedicados al guaro, ya hay algunos durmiendo la rasca en un rincón y otros preparando el grito para la entrada al Túnel de La Quiebra. Estamos en diciembre de 1993 y la Selección Colombia impone el alarido:

—¡Vamos al mundiaaaal! ¡Vamos al Cabo!

Del tren brincan al camión en Barranca, de la jaula del camión pasan al bus guajiro en Riohacha y caen fundidos en la playa del Cabo de la Vela. La misma nube espesa del moño los acompañó durante todo el recorrido. Las modorras las espantan con uno que otro guaro a pico de botella. Cuando el sancocho está hirviendo en la ramada que le alquilaron a los wayúu aparece la genial idea:

—Clavo, échele moño a esa olla.

Dos puñados de marihuana sirven para adornar el caldo y para dejar al combo rendido en las hamacas. Solo la sirena de un barco anunciando las 12 de la noche del 31 de diciembre los obliga a abrir los ojos. Siguen con la vista el vuelo de las tres bengalas rojas que ha regalado el capitán y vuelven a clavar el pico. Las trabas han pasado del deslumbramiento a la rutina, la exaltación de la amistad se ha convertido en recelo y algunas broncas, los cassettes se empiezan a destemplar y al loco de Mancha le ha dado por atizar el tema del suicidio.

Es hora de partir rumbo al Tayrona para encontrar a los policías de la película y la noche obligada en la estación. Tanto humo y todavía queda una libra y media de marihuana. El genio de los tombos, la montadera de Mancha y las hazañas de una adivina medio puta que encontraron en el camino, acaban con la resistencia de Santiago. Niño es niño al fin y al cabo. Media vuelta y coja pista para Medellín con cinco mil pesos en el bolsillo. En el regreso no hay ánimos para la fiesta. Sus papás le consignaron 20 mil pesos y se los gastó en pasajes, almuerzo trancado en Caucasia y chocolate parviado en Santa Rosa.

Después del viaje Medellín entregó las noticias fuertes. Un reguero de muertos propios y ajenos entre los que se contaban Mancha, que cumplió con su cantaleta del suicidio, y Julio, que apareció muerto a bala todavía con cara de inocente. Para el remate la muerte de Andrés Escobar que sacudió a la ciudad entera. Una rumba de salsa en el Tíbirí, en la Setenta con San Juan, era la promesa para olvidar la frase de las últimas semanas: “Nos cayó la roya, hermano”.

Es tiempo de que la coca aparezca en escena. La marihuana se ha quedado corta para cargar con semejante tropel. Un pase como homenaje a Julio es una obligación: “Llegamos a un bar muy elegante, por San Diego, y nos sentamos en una de las mesas de afuera. Nos atendió un mesero calvo de bigote gris y delantal rojo: sin más, Cruz pidió tres tamales y dos cervezas. El mesero respondió: con mucho gusto señor.

Los trajo en el cenicero: eran tres papeletas enormes de papel de revista porno gringa.

—Véale la escama, caballero: es de primera calidad”.

Cruz agregó una nueva clave: cuando tiene el brillo del lomo de las cucarachas ahí es que es bueno. En la banca del segundo parque de Laureles, ayudado por una navaja suiza se echa Santiago sus primeros pases. Por las dos ñatas, para no quedar cojo. Cerveza, guaguancó, perico, remate en la terraza de la oficina en el centro, un porro para nivelar, dos rones y la inconciencia. Estuvo larga esa primera noche con unas de cal y otras de hierba. Poco a poco la rutina se fue estableciendo. Tarde de jardín en la finca de Cruz en La Estrella, para mirar el valle y coger impulso, baile en el Tíbirí ya con algo de calambre y remate en El Hormiguero donde había quién les fiara. Para completar la vuelta ahora tenían de amiga a la Mueca, una estudiante de psicología que anda en un Mercedes blanco con un chofer negro: Uiner se llamaba el hombre. El pobre no aguantó el voltaje y a la semana ya tenía el carro rayado desde la trompa hasta la maleta.

Pero esa realidad de mágicos disfrazados de señores y niños disfrazados de pillos se vuelve aburridora. Y Santiago y sus compinches quieren preguntas trascendentales, viajes cósmicos y no simple cháchara de boquitorcidos. Entonces se comen las pepitas de cacao sabanero:

—”¡Parce! Yo era un gusano gigante y me comía el techo de la oficina, Taché se convirtió en dos enanos que esculcaban en su pieza y la Mueca llamó al papá a decirle que le habían cortado la cabeza”.

Es hora de aterrizar en el Parque Bolívar que ha sido protagonista de esta serie de fiestas envueltas en letras en Medellín. Santiago tiene su apartamento al lado del parque y ha comenzado a resolver sus preguntas inyectándose coca. Entre paranoico y egocéntrico comienza a entender que sus duelos por los amigos muertos, sus celos por Clemencia, un amor como de María idealizado entre cocaína, y sus delirios por entender el mundo desde una cámara sólo dan una respuesta desesperada: “otra y otra y otra noche entregada a toda la coca”. Una roca en Sandiego y una jeringa en la Botica Junín son el pasaje definitivo a la clínica de las pastillas. Las fiestas de Madera Salvaje, sus cocteles cargados, no son para pasar el rato sino para fermentar las primeras preguntas por el amor, la muerte, la amistad, la poesía. Primeras preguntas que pueden ser las últimas.

Los rebeldes setenteros

Desplazarse hacia arriba

Los rebeldes setenteros

Desplazarse hacia arriba